歯ぐきが腫れる、出血する、口臭が気になる、そんな症状を「たいしたことはない」と放置していませんか?

もしかするとそれは、歯周病のサインかもしれません。

歯周病は歯ぐきの炎症から始まり、進行すると歯を支える骨を溶かしてしまう病気です。

しかし歯周病の怖さはそれだけではありません。

近年の研究では、歯周病が全身の健康にも影響することが明らかになっています。

この記事では、歯周病の症状や進行によるリスク、さらには糖尿病や心疾患などとの関連性について詳しく解説します。

目次

■歯周病の症状と進行度について

◎歯周病初期の症状は軽く見られがち

歯周病の初期段階では、歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨きの時に少量の出血が見られる程度のことが多く、自覚症状が乏しいのが特徴です。

この時点では歯肉炎と呼ばれ、自宅でのケアによって改善ができることが多いです。

◎中等度〜重度になると歯がぐらつく

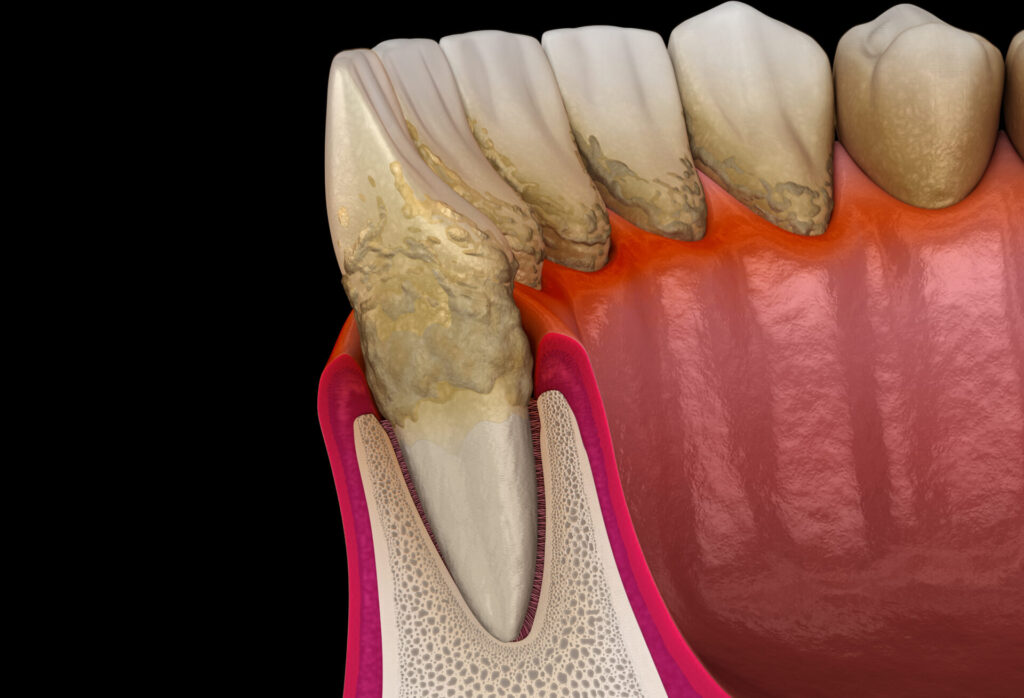

歯肉炎が進行すると歯周炎となり、歯ぐきの奥まで細菌が侵入します。

歯周ポケットが深くなり、歯を支える骨が溶け、次第に歯がぐらついてきます。

口臭も強くなり、噛むと痛みを感じるようになることもあります。

◎重症化すると歯が抜けてしまうことも

さらに進行すると、歯を支える骨がほとんどなくなり、最終的に歯が脱落してしまうこともあります。

こうした状態になると、咀嚼機能が著しく低下し、食生活にも支障をきたします。

■歯周病が引き起こす全身疾患との関係

◎糖尿病との相互関係

歯周病と糖尿病は深く関係しています。

糖尿病があると免疫力が低下し、歯周病にかかりやすくなります。

さらに、歯周病による炎症がインスリンの働きを妨げ、血糖コントロールを悪化させることも知られています。

つまり、どちらか一方だけを治療するのではなく、相互にケアしていく必要があるのです。

◎心筋梗塞や脳梗塞との関係

歯周病菌が血管内に入り込むと、炎症を引き起こし、動脈硬化の原因となることがあります。動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞、狭心症などのリスクがあります。

実際に、歯周病がある人は心疾患を発症する確率が高いという研究報告もあります。

◎誤嚥性肺炎のリスク

特に高齢者では、歯周病菌を含む口腔内の細菌が唾液や食べ物と一緒に気管へ入り込み、肺に感染を引き起こすケースがあります。

これは誤嚥性肺炎と呼ばれる疾患で、命に関わることもあるため注意が必要です。

◎妊娠・出産への影響

妊婦が重度の歯周病を患っていると、低体重児や早産のリスクが高まるという報告もあります。

これは、歯周病によって体内に炎症性物質が増え、子宮収縮を引き起こす可能性があるためと考えられています。

■歯周病の予防と早期発見が大切

◎毎日のケアが第一歩

歯周病を防ぐためには、日々の正しい歯磨きが大切です。

歯と歯ぐきの境目まで丁寧に磨き、歯間ブラシやフロスなども活用して、歯垢をしっかり取り除くことが大切です。

◎定期的な歯科検診で早期発見

初期の歯周病は自覚症状が少ないため、定期的に歯科医院で検査を受けることが予防のカギとなります。

歯ぐきの状態や歯周ポケットの深さを測定することで、歯周病の進行度を把握できます。

◎歯科医院でのクリーニング(PMTC)

歯科医院では、歯石の除去や歯周ポケット内の清掃を行うことができます。

これにより、セルフケアだけでは取り切れない汚れを除去し、歯周病の進行を食い止めることが可能です。

【歯周病を放置しないで! 全身の健康を守るために】

歯周病は単なる口の病気ではなく、全身の健康とも深く関係しています。

とくに糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞、誤嚥性肺炎、妊娠中のトラブルなど、さまざまな全身疾患のリスクを高める可能性があるため、軽視してはいけません。

口腔内の健康は、生活の質にも直結します。

歯ぐきの出血や口臭、歯のぐらつきなど、少しでも気になる症状があれば、早めに歯科医院を受診しましょう。

歯周病の症状についてもっと知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。